Обмануть рентгенолога – как специалисты научились бороться с оптическими иллюзиями

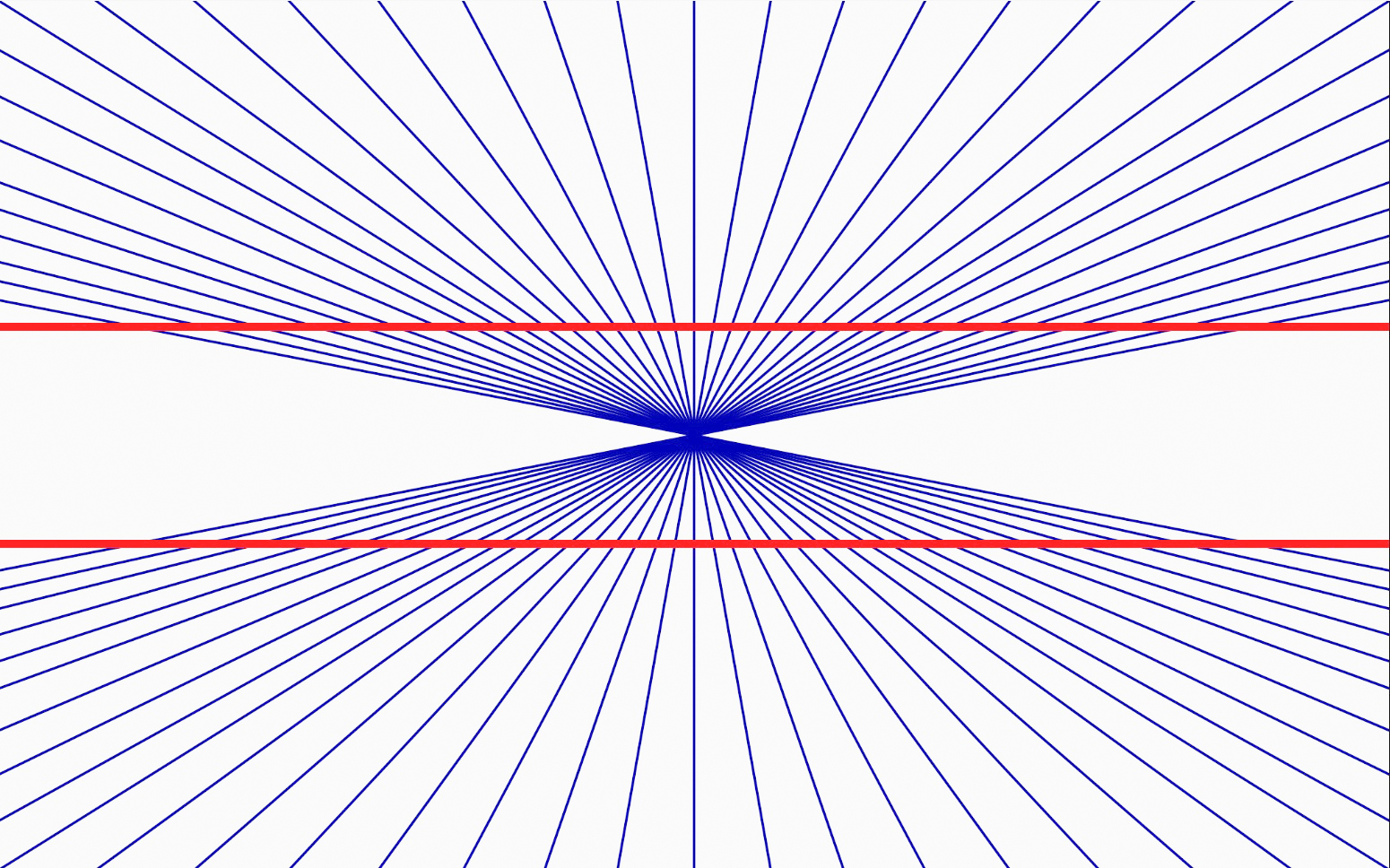

Оптические иллюзии – известная проблема, мешающая людям, чья работа связана с обработкой визуальной информации. Так, например, в иллюзии Понцо из-за свойства человеческого мозга оценивать размеры объекта по его фону одна из двух одинаковых по абсолютной длине линий на рисунке кажется более длинной, поскольку две сходящихся на фоне линии интерпретируются как перспектива. Но мозг специалистов – например, врачей-рентгенологов – способен преодолевать этот феномен и оценивать реальные размеры объектов. Группа исследователей из Университета Ланкастера, Великобритания, задалась вопросом, почему это происходит. Свои результаты они опубликовали в журнале «Scientific Reports» в середине марта 2025 года1.

Мы приведем главное из статьи.

Что такое оптические иллюзии

Оптические иллюзии – это ошибки в зрительном восприятии, которое из-за ряда причин искажает реальность, заставляя нас видеть то, чего на самом деле нет, или интерпретировать изображение иначе, чем оно есть. Этот феномен возникает из-за особенностей работы человеческого мозга и зрительного анализатора, которые пытаются быстро обработать и интерпретировать поступающую информацию, иногда заполняя пробелы или делая ошибочные выводы.

Классификация оптических иллюзий затруднена, поскольку основная причина, вызвавшая нарушение, часто не ясна. Западный мир часто использует классификацию Ричарда Грегори, согласно которой существует три основных класса иллюзий: физические, вызываемые физической средой; физиологические – возникающие в глазе или в зрительных путях (например, из-за эффектов чрезмерной стимуляции определенного типа рецепторов); и когнитивные иллюзии, являющиеся результатом бессознательной психической деятельности человека на основании его опыта2.

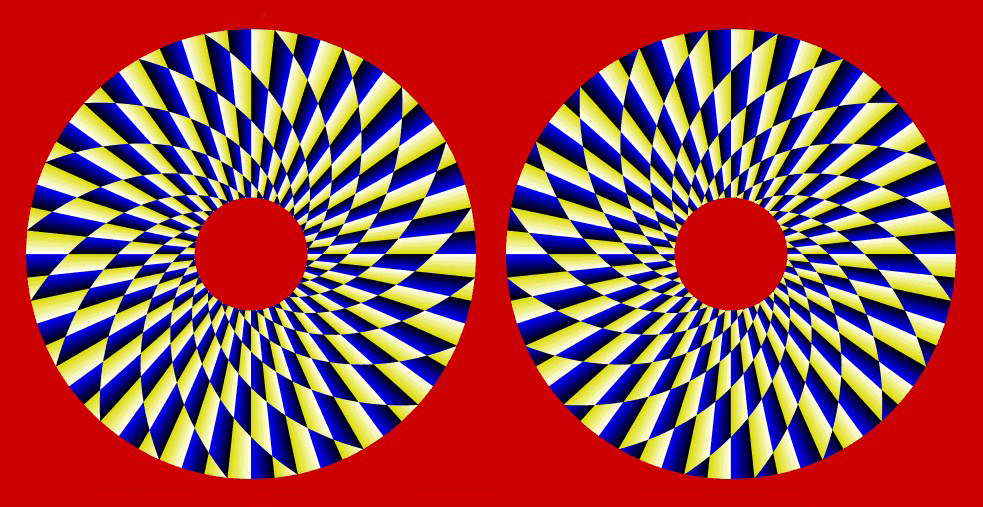

Так, например, к физическим иллюзиям относится знакомое всем нам «преломление» ложки, погруженной наполовину в стакан с водой, а к физиологическим парадоксальным – иллюзия последействия движения: когда мы переводим взгляд в сторону после того, как какое-то время смотрели на движущиеся контрастные круги, мы видим схожий движущийся рисунок на той поверхности, на которую смотрим сейчас. Когнитивные иллюзии представляют собой наиболее обширную группу оптических иллюзий; мы поговорим о них отдельно.

В последнее время стали говорить и о перцептивных иллюзиях, которые возникают из-за особенностей обработки сенсорной информации, когда мозг интерпретирует информацию иначе, чем она есть на самом деле.

Виды оптических иллюзий

Физиологические иллюзии

Физиологические иллюзии возникают, когда зрительные рецепторы в сетчатке глаза подвергаются интенсивному или длительному воздействию света. Типичным примером является «след» яркого объекта, который мы видим, закрыв глаза. Их возникновение обусловлено особенностями работы глаз и нервной системы, которые не сразу адаптируются к разным уровням освещенности и контраста. Временные искажения такого рода называются эффектом/иллюзиями послеобраза.

Физиологические иллюзии помогают изучать работу зрительной системы и механизмы обработки визуальной информации, диагностировать и лечить различные зрительные нарушения.

Когнитивные иллюзии

Когнитивные иллюзии связаны с тем, что мозг интерпретирует визуальную информацию на основе опыта, ожиданий и контекста. Они широко используются художниками, архитекторами, психологами, а также, например, в рекламном бизнесе, обеспечивая неожиданные визуальные эффекты.

К когнитивным иллюзиям относятся следующие типы оптических иллюзий.

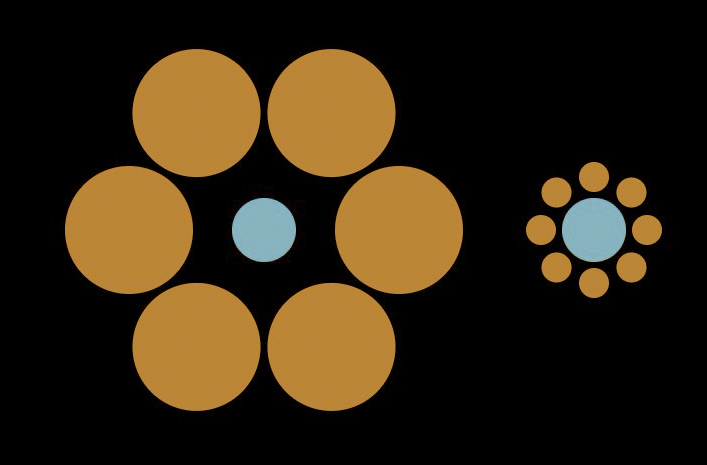

Иллюзии размера и перспективы, когда объекты кажутся больше или меньше в зависимости от окружающего фона – например, иллюзия Эббингауза или круги Тинчера, когда два круга, идентичные по размерам, помещаются рядом, но вокруг одного из них имеются круги большого размера, а вокруг другого – маленькие, что заставляет мозг считать первый круг меньше второго, а также уже упомянутая выше иллюзия Понцо.

Иллюзии формы, когда линии или фигуры искажаются из-за расположения других элементов (например, иллюзия Мюллера-Лайера, при которой стрелка, обрамленная остриями, кажется меньше, чем стрелка, обрамленная «хвостовиками»; или иллюзия стены кафе, когда мозг «сдвигает» серые линии согласно сдвинутым соседним черными и белыми участками к, соответственно, белому или черному сегменту, хотя они параллельны).

Иллюзии движения, когда статичное изображение воспринимается как движущееся – например, спираль Фрейзера, описанная еще в 1908 году, когда за счет особого витого узора между окружностями, они начинают восприниматься как спираль, и подобные ей «шахматные» цветные круги.

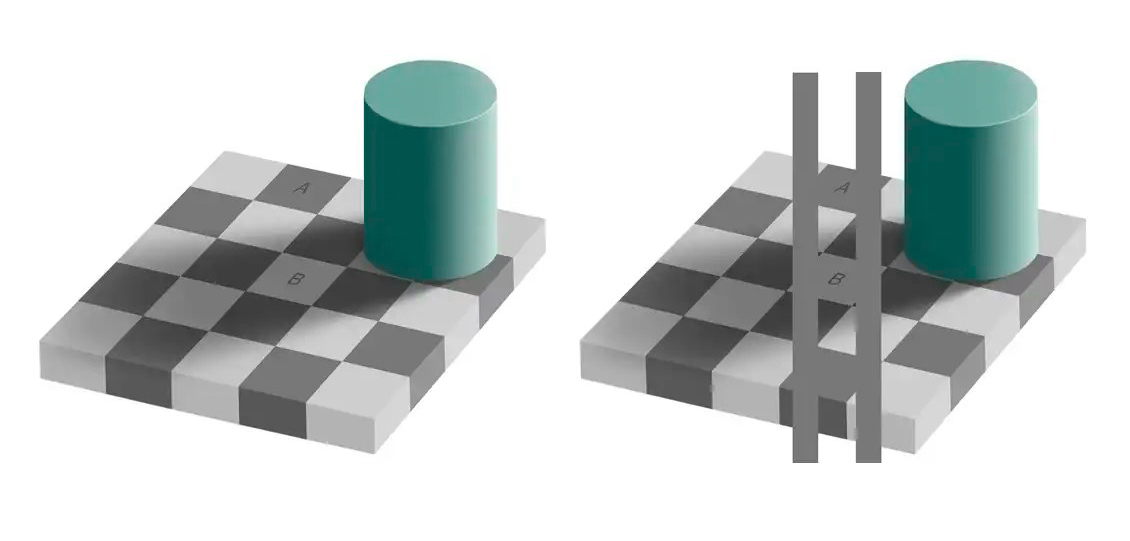

Иллюзии цвета и контраста – например, шахматная доска Адельсона, когда два абсолютно одинаковых оттенка серого, играя роль «черной» и «белой» клетки, воспринимаются мозгом различно, из-за того, что у них разное окружение.

Это объясняется тем, что светлый объект, окруженный более темными, будет восприниматься в среднем светлее обычного, и наоборот. Также нарушенной оценке оттенка в этом случае способствует X-образное соединение четырех соседних клеток, которое дает сигнал мозгу, что все границы следует интерпретировать как изменения цвета – вне зависимости от того, в тени они или нет, – а также восприятие объектов с нечеткими краями как теней, что заставляет зрительную систему воспринимать белую клетку в тени как более белую, чем она есть на самом деле.

Наше зрение не слишком хорошо определяет уровни освещенности, но, как ИИ достраивает рельеф Луны при фотографировании круглого яркого объекта, так и наши глаза пытаются помочь нам правильно воспринять природу объектов, видимых глазом.

Геометрические иллюзии – искажения восприятия прямых линий, углов или пропорций из-за расположения соседних элементов, как, например, это происходит в иллюзии Геринга, где параллельные красные линии кажутся изогнутыми.

Иллюзия Геринга – одна из самых старых когнитивных геометрических иллюзий, она открыта в 1861 году. Искажения создаются за счет фона, который создает ложное впечатление глубины. У этой иллюзии имеется множество объяснений: от преувеличения размеров углов в точках пересечения линий, до задержки получения сигнала мозгом.

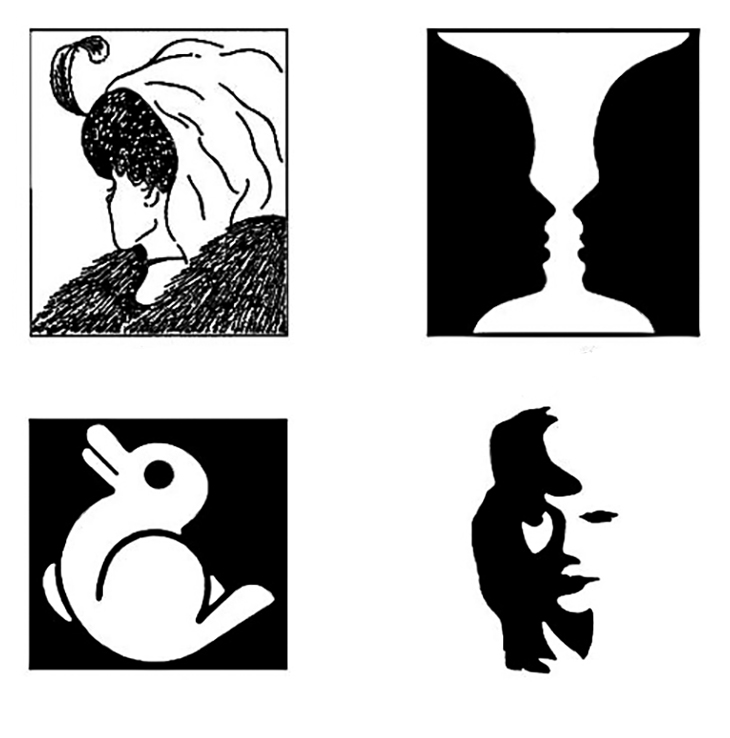

Иллюзии двойственного восприятия (перевертыши) – вероятно, самые древние и самые любимые публикой из всех оптических иллюзий. Это изображения, которые можно интерпретировать двумя способами в зависимости от того, на что сосредоточено внимание, как, например, происходит в случае рассматривания кубка, образованного профилями двух лиц, или «превращением» молодой девушки в старушку.

Невозможные фигуры (иллюзии парадокса) – лучшим примером которых являются рисунки Эшера. Объекты на них выглядят реалистично на двухмерном изображении, но не могут существовать в трехмерном пространстве.

Механизм возникновения оптических иллюзий

Одним из распространеннейших механизмов возникновения иллюзий является конкуренция рецепторов сетчатки, получающих сигналы от светлой и темной области. Как только рецептор активен, он подавляет соседние рецепторы, вызывая так называемое «боковое торможение», за счет чего мы видим, например, полосы повышенной яркости по краю объектов контрастного цвета3.

Еще одной причиной является работа мозга, преобразовывающего входящие ощущения в информацию, которая имеет смысл. Мозг не просто пассивно принимает данные, а активно их интерпретирует, опираясь на прошлый опыт, ожидания и контекст. Например, он может «дорисовывать» недостающие детали, как в случае с объектами, у которых прорисована только часть краев, или игнорировать противоречия, как в случае с треугольником Пенроуза, когда мозг считает, что смежные края должны соединяться.

Также иллюзии происходят при переработке двухмерных сигналов в трехмерные ощущения. Упомянутая выше иллюзия Понцо, использующая перспективу, относится именно к таковым.

Перцептивные константы также являются источниками иллюзий. Постоянство цвета и постоянство яркости отвечают за то, что знакомый объект будет казаться одного и того же цвета, независимо от количества света или цвета света, отражающегося от него. Иллюзия разницы в цвете или разницы в яркости может быть создана, когда яркость или цвет области, окружающей незнакомый объект, изменяются. Яркость объекта будет казаться ярче на черном поле (которое отражает меньше света), чем на белом поле, даже если сам объект не изменил свою яркость. Аналогично глаз будет компенсировать цветовой контраст в зависимости от цветового оттенка окружающей области.

Помимо всего прочего, возникновению иллюзий активно способствуют физиологические факторы – усталость глаз, адаптация к яркости или движению также могут усиливать иллюзии. Например, после долгого наблюдения за движущимся объектом нейроны продолжают «срабатывать», создавая ощущение движения там, где его нет.

Еще одним предполагаемым механизмом является компенсация задержки поступления зрительного сигнала в мозг. Ведь когда свет попадает на сетчатку, проходит около одной десятой секунды, прежде чем мозг преобразует сигнал в визуальное восприятие мира.

Автор теории о компенсации этой задержки так объясняет механизм возникновения иллюзии4:

«Эволюция позаботилась о том, чтобы геометрические рисунки, подобные этому (иллюзия Геринга), вызывали у нас предчувствия ближайшего будущего. Сходящиеся в точке линии – это сигналы, которые обманывают наш мозг, заставляя его думать, что мы движемся вперед – как в реальном мире, где дверная рама (пара вертикальных линий) кажется выгнутой, когда мы проходим через нее – и мы пытаемся воспринять, как будет выглядеть этот мир в следующее мгновение».

Исследование англичан

Группа ученых из Университета Ланкастера выбрала рентгенологов в качестве изучаемого объекта неслучайно.

Дело в том, что интерпретация медицинских изображений включает в себя сочетание когнитивных (анализ и интерпретация) и перцептивных (визуальный поиск, зрительно-пространственные способности) навыков, и обученный эксперт в этой области во много раз превосходит неэксперта в плане обнаружения аномалий – особенно при коротком времени, отведенном на поиск. С ростом опыта специалисты в области интерпретации медицинских изображений учатся фокусироваться на целевых областях, игнорируя нерелевантное содержимое, что приводит к более быстрой фиксации на областях, важных для задачи. Они также нарабатывают определенные ожидания относительно того, что искать на изображении, так как опыт повышает их способность быстрее обнаруживать отклонения. Еще одной особенностью, отличающей хорошего рентгенолога, является его умение задействовать даже периферическое зрение для поиска.

Помимо визуального поиска и памяти (опыта), для интерпретации медицинских изображений требуются как минимум два других навыка: визуальная контекстная интеграция и перцептивное масштабирование. Контекстная интеграция относится к способности визуально интегрировать различные элементы наблюдаемой сцены. С ростом опыта рентгенологи могут научиться фокусироваться на соответствующих областях и игнорировать нерелевантный контент. Кроме того, успешная интерпретация медицинских изображений требует перцептивного преобразования 2D-изображения в 3D-сцену, чтобы более реалистично представлять себе часть человеческого тела, снимок которой рентгенолог рассматривает.

Например, когда в иллюзии Эббингауза отсутствует окружение, люди правильно определяют разницу в размерах между кругами. Однако процент правильных оценок падает, когда применяется вводящий в заблуждение контекст. Соответственно, перцептивное изменение масштаба играет ключевую роль в точной оценке размеров объектов на разных расстояниях в трехмерном мире. Зрительный анализатор человека автоматически «подстраивается» под оценку масштаба наблюдаемых объектов, воспринимая их больше или меньше, ближе или дальше расположенными в зависимости от множества факторов. Но в 2D-изображении все объекты находятся примерно на одной и той же реальной глубине – расстоянии между изображением и глазом – и механизмы перцептивного масштабирования могут приводить к иллюзорным искажениям в восприятии размера. Считается, что именно так возникают упомянутые выше иллюзии Понцо, Эббингауза, Мюллера-Лайера и так далее.

Авторы исследования предположили, что если рентгенологи могут справиться с проблемами интеграции контекста и перцептивного масштабирования в рамках своей профессиональной деятельности, то они могут применить эти навыки и в обычной жизни, то есть продемонстрировать стойкость к оптическим иллюзиям. Секрет, как они думали, должен лежать в наработке умения игнорировать нерелевантный визуальный контекст при оценке размера объекта.

Поэтому они предложили оценить рентгенологам (техникам-рентгенологам, рентгенологам-стажерам и опытным рентгенологам-экспертам) оценить размеры предметов в оптических иллюзиях Эббингауза, Понцо, Мюллера-Лайера, а также иллюзии столов Шепарда (где нарушение восприятия размера столов создается поворотом одного стола относительно другого), а потом проверили их результаты на контрольной группе, состоящей из студентов-психологов и обычных медиков. Задача с размерами была выбрана потому, что способность правильно оценивать размеры в представленных иллюзиях требует как навыков в интеграции контекста, так и в масштабировании восприятия.

В картинки с этими иллюзиями были внесены коррективы. Так «большой» круг в иллюзии Эббингауза был на 2% больше «маленького», в иллюзиях типа Понцо и Мюллера-Лайера эта разница составляла 4%, и так далее.

Результаты

При тесте с помощью иллюзии Эббингауза выяснилось, что рентгенологи (все) значительно лучше, чем неспециалисты, сопротивлялись иллюзии. Также подтвердилось обнаруженное в предыдущих исследованиях гендерное различие в восприятии иллюзии – все мужчины реагировали значительно точнее, чем женщины. Возраст и количество просматриваемых в день рентгенограмм не влияли на результат.

При тесте с помощью иллюзии Понцо также были получены похожие результаты.

При тесте с помощью иллюзии Мюллера-Лайера оказалось, что когда различия в размерах стимулов были небольшими, точность ответов групп существенно не различалась, но эксперты реагировали со значительно большей точностью, чем неэксперты. Разница в размерах влияла на результаты обеих групп. Ни пол, ни возраст, ни количество просматриваемых в день рентгенограмм не влияли на результат.

Интересные результаты показало тестирование с помощью «Столов Шепарда», которое фактически не дало никаких преимуществ рентгенологам. Так, в частности, оказалось, что, хотя как и в иллюзии Мюллера-Лайера, ни пол, ни возраст на результаты не влияли, количество просматриваемых в день рентгенограмм все же повышало точность определения размеров, хотя и незначительно. Это позволило подтвердить первоначальное предположение ученых о важности игнорирования нерелевантного контента (как в случае с иллюзией Эббингауза) для правильной оценки наблюдаемых объектов.

Когда же сравнили между собой две студенческие группы, одинаковые по возрасту, оказалось, что они ошибаются примерно одинаково, что дало возможность утверждать, что в основе устойчивости рентгенологов к оптическим иллюзиям лежат все же подготовка и опыт, а не личные превосходные перцептивные способности как таковые.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что опыт является главной «улучшающей силой», помогающей рентгенологам игнорировать нерелевантный контекст и улучшать способности к правильному масштабированию объектов.