Короткоцепочечные жирные кислоты – вещества, которыми нельзя пренебречь: физиология здорового сердца

В прошлой статье, посвященной влиянию кишечного микробиома на течение сердечной недостаточности, мы вскользь коснулись роли так называемых короткоцепочечных жирных кислот1. К сожалению, формат короткого обзора не позволил дать полноценное представление обо всей широте функций этих, казалось бы, очень простых соединений, поэтому мы решили посвятить им отдельную статью.

Что такое короткоцепочечные жирные кислоты

Термином «короткоцепочечные жирные кислоты» (short-chain fatty acids, SCFA, КЦЖК) объединяют группу жирных кислот с длиной углеродной цепи от 1 (большая часть ученых считает, что от 2-х, поскольку представитель одноуглеродных КЦЖК – формовая кислота, редко встречается в биологических системах) до 6 атомов углерода2.

Обычно их классифицируют по химической структуре или по биологическим свойствам.

Так, по длине цепи выделяют следующие кислоты:

- Уксусную (ацетат) – липидное число 2:0,

- Пропионовую (пропионат) – липидное число 3:0,

- Масляную (бутират) – липидное число 4:0,

- Валериановую (валериат)– липидное число 5:0,

- Капроновую – липидное число 6:0.

А по источнику происхождения – на образующиеся в кишечнике при помощи микробиоты (основной путь) и на поступающие с пищей.

Образующиеся в ЖТК короткоцепочечные жирные кислоты получаются путем ферментации. Для этого микробиота толстого кишечника разлагает такие макронутриенты, как пищевые волокна, углеводы или белки, избежавшие переваривания в верхнем отделе кишечника. Получившиеся кислоты используются, в основном, для «подкормки» клеток эпителия слепой кишки, для которых являются главным источником питательных веществ. Также КЦЖК активно принимают участие в поддержании кислотно-щелочного баланса толстой кишки.

Подавляющее большинство короткоцепочечных жирных кислот, образующихся в толстой кишке, представляют собой простые алифатические двух-, трех- и четырехуглеродные кислоты ацетат, пропионат и бутират. Ацетата производится около 60% от всего количества КЦЖК, пропионата и бутирата – по 20%.

Значительная часть этих образовавшихся соединений реабсорбируется из просвета кишечника за счет облегченного апикального транспорта растворенных веществ с помощью нескольких различных транспортеров, а также посредством пассивной (зависящей от концентрации) диффузии. Повышение их попадания в кровь, как мы уже упоминали в предыдущей статье, является одним из маркеров «синдрома дырявой кишки», который усугубляет течение сердечной патологии.

Изо всех КЦЖК ацетат, пропионат и бутират не только производятся в самом большом количестве, но также и играют самую главную роль для нормального функционирования человеческого организма.

Так, например, уксусная кислота фактически является основой нашего метаболизма, пропионат – используется в глюконеогенезе и липогенезе, а бутират, помимо того, что служит основным источником энергии для колоноцитов, поддерживает их рост и регенерацию.

Превращения жирных кислот

Начальной точкой превращений всех жирных кислот является наш ЖКТ.

Попадая в пищеварительный тракт, длинноцепочечные (далее мы будем пользоваться и сокращениями: ДЦЖК – для длинноцепочечных, СЦЖК – для среднецепочечных, и уже озвученное выше сокращение КЦЖК – для короткоцепочечных жирных кислот) и среднецепочечные жирные кислоты соединяются с транспортерами, чтобы быть захваченными энтероцитами, а короткоцепочечные жирные кислоты перемещаются как с помощью транспортеров, так и свободно (диффундируют).

После синтеза в кишечнике короткоцепочечные жирные кислоты транспортируются в кровь тремя типами транспортеров3:

1) котранспортер короткоцепочечных жирных кислот и бикарбоната,

2) транспортеры монокарбоксилата (МСТ)1-4 (транспортируют также лактат и пируват),

3) натрий-зависимый переносчик монокарбоксилата (SMCT, SLC5A8). SMCT1 «предпочитает» бутират, но также транспортирует пропионат и ацетат.

Внутри энтероцита ДЦЖК и СЦЖК вместе с липопротеинами образуют хиломикроны. Хиломикроны транспортируются через лимфатическую систему и попадают в кровь через грудной проток.

КЦЖК транспортируются непосредственно в кровь через воротную вену в печень и затем высвобождаются в системный кровоток. Из крови они поглощаются для дальнейшей метаболизации и окисления кардиомиоцитами и другими типами клеток сердца4.

Метаболизм сердца

У здорового человека большая часть (60–90%) энергии сердца генерируется путем окисления преимущественно длинноцепочечных жирных кислот. Однако сердце является «всеядным», оно способно переходить с «топлива» на «топливо» в зависимости от условий, в которых находится.

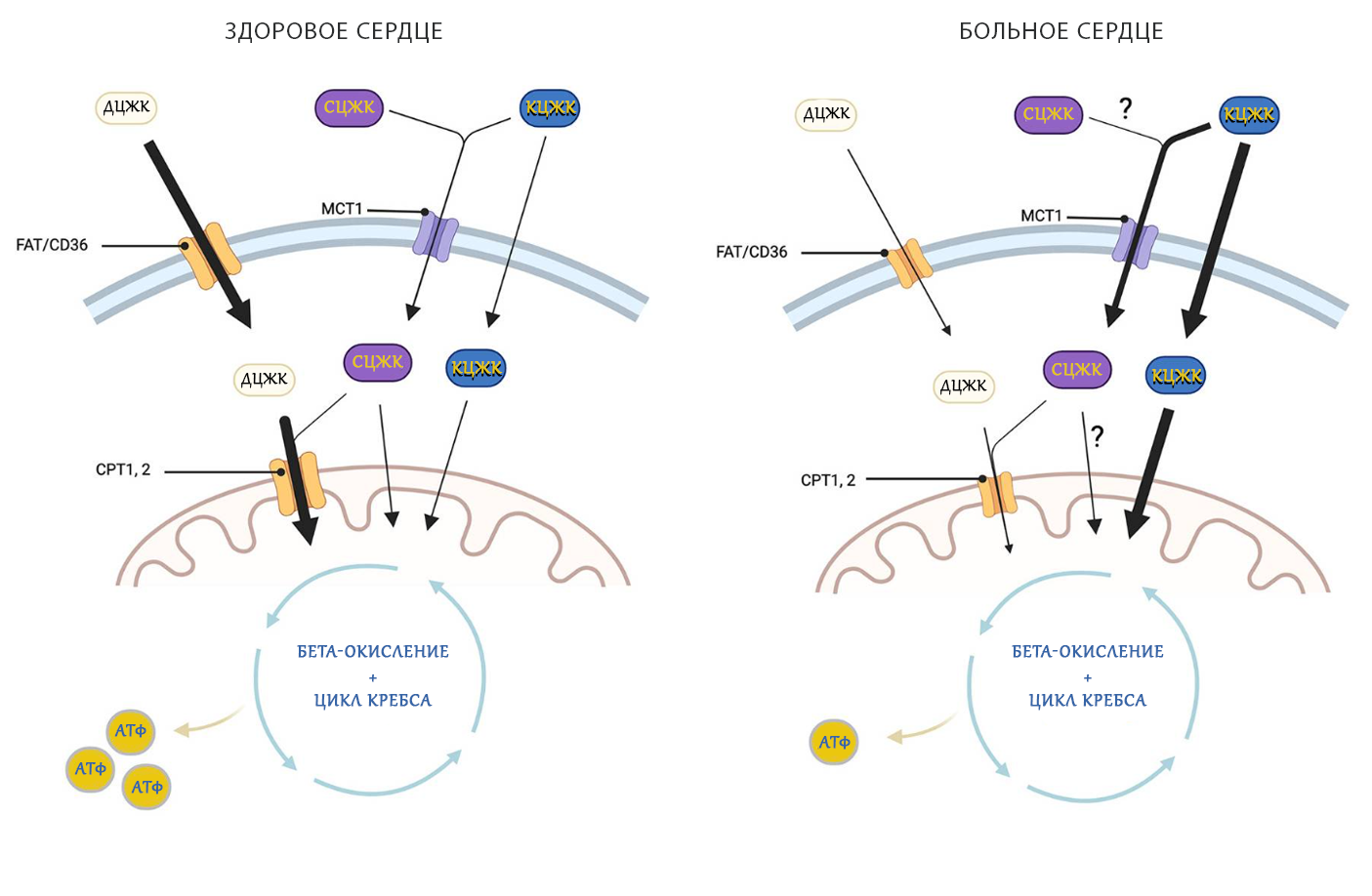

Здоровый миокард

Длинноцепочечные жирные кислоты поступают в клетку через транслоказу жирных кислот (FAT/CD36) и в митохондрию через карнитиновый челнок. Среднецепочечные жирные кислоты поступают в клетку через монокарбоксилатный транспортер 1 (MCT1) и в митохондрию через CPT1, 2 или транспортер-независимые механизмы. Короткоцепочечные жирные кислоты поступают в клетку через монокарбоксилатный транспортер 1 (MCT1) или через транспортер-независимые механизмы. Прохождение через митохондриальную мембрану также является транспортер-независимым. Внутри митохондрии все эти кислоты обрабатываются посредством бета-окисления и цикла Кребса для генерации АТФ.

Больной миокард

ДЦЖК меньше попадают в клетку и в митохондрии, поскольку экспрессия FAT/CD36 и CPT1, 2 снижается. Одновременно растет поступление в клетку и митохондрии КЦЖК, но этого обычно недостаточно, чтобы предотвратить снижение продукции АТФ. Изменения, касающиеся динамики поступления в клетку среднецепочечных жирных кислот на данный момент описаны недостаточно хорошо5.

Так, например, при сердечной недостаточности уменьшается способность митохондрий окислять жирные кислоты и углеводы и снижается выработка АТФ. Также сердце начинает все больше энергии получать путем окисления глюкозы, которое более энергоэффективно. Похожие «переключения» между глюкозой, лактатом и жирными кислотами наблюдаются во время беременности, при длительных и тяжелых физнагрузках, а также физиологически, во время развития человеческого младенца.

Считается, что этот переход от горения глюкозы и лактата к окислению жирных кислот опосредован длинноцепочечными жирными кислотами в грудном молоке, которые активируют ключевые транскрипционные регуляторы генов, ответственных за жирные кислоты. Вследствие этого происходят увеличение экспрессии транспортеров жирных кислот, усиления биогенеза митохондрий и их метаболизма, и, наконец, «переключение» на употребление жирных кислот.

Регуляция окисления жирных кислот кардиомиоцитами контролируется двумя ключевыми механизмами: прохождением через клеточную мембрану и прохождением через митохондриальную мембрану. Так как короткоцепочечные жирные кислоты (и часть СЦЖК с длиной цепи восемь атомов углерода или менее) могут свободно диффундировать через митохондриальную мембрану, это делает их менее восприимчивым к изменениям, которым подвергается молекула-транспортер.

Попав в митохондрию, все жирные кислоты расщепляются посредством бета-окисления, хотя процесс инициируется в зависимости от длины жирной кислоты ацил-КоА-дегидрогеназой с очень длинной, длинной, средней и короткой цепью (VLCAD, LCAD, MCAD, SCAD); после чего происходит гидратация и высвобождение молекулы ацетил-КоА, которая поступает в цикл Кребса.

Этот цикл повторяется несколько раз, каждый раз укорачивая цепь жирной кислоты на одну молекулу ацетил-КоА. Соответственно, чем длиннее цепь, тем больше циклов требуется для деградации кислоты.

В следующей части нашей статьи мы рассмотрим, как изменяется баланс описанных выше процессов в больном сердце, и что является причиной этих изменений, а также коснемся других ролей, которые играют короткоцепочечные жирные кислоты в нашем организме.