Изоляция и мозг – все плохо

История изучения воздействия изоляции на здоровье человека охватывает десятилетия, начиная с ранних исследований социальных связей и их влияния на психическое и физическое здоровье. С развитием технологий и доступом к так называемым big data – то есть большим массивам данных, которые ранее не умели должным образом обрабатывать, интерес к этой теме значительно возрос, особенно в контексте пандемии COVID-19, которая подчеркнула актуальность изучения изоляции.

Изоляция и здоровье – общий подход

В целом историю изучения воздействия изоляции на человека можно разделить на три больших этапа:

- ранние исследования 1970-х – 1990-х годов, когда ученых впервые серьезно заинтересовала тематика воздействия социальных факторов на здоровье индивидуума и общества;

- исследования нулевых и десятых, которые искали биологические механизмы воздействия изоляции и часто были междисциплинарными;

- постковидные исследования – когда пандемия предоставила, к сожалению, огромный материал для подобного рода изысканий.

Примером ранних исследований на интересующую нас тему может служить исследование Berkman и Syme, результаты которого были опубликованы 1079 году. Согласно авторам, после статистической обработки случайной выборки из 6928 взрослых в Калифорнии оказалось, что лица, у которых не было социальных связей, имели большую вероятность умереть в период наблюдения, чем те, кто активно контактировали с окружающими. Таким образом, они заложили основу для понимания изоляции как фактора риска смертности1.

С развитием нейронаук и эпидемиологии исследования начали фокусироваться на биологических механизмах. Например, работы Cacioppo и коллег (2002–2010) определили социальную изоляцию как мощный фактор риска заболеваемости и смертности, с максимально выраженными последствиями в группах пожилых людей, малоимущих и представителей национальных меньшинств США. Они показали, что социальная изоляция вызывает стрессовые реакции, влияющие на иммунную и сердечно-сосудистую системы2.

С 2010-х годов исследования подобного рода стали более междисциплинарными, включая анализ биомаркеров (например, C-реактивного белка) и когнитивных функций.

Пандемия COVID-19 из-за массовых локдаунов значительно увеличила объем исследований, подчеркнув необходимость разработки стратегий для смягчения последствий изоляции. Работы, включая масштабные систематические обзоры, изучали влияние самоизоляции на психическое здоровье, включая тревожность и депрессию, а также физическое здоровье, включая связь с воспалительными процессами и смертность.

Так, например, в статье «The state of loneliness and social isolation research: current knowledge and future directions» от 2023 года говорится, что рост одиночества и/или социальной изоляции независимо связан с ухудшением здоровья. Одиночество и социальная изоляция имеют риск смертности, аналогичный курению сигарет, употреблению алкоголя, низкой физической активности и ожирению. В статье подчеркиваются различия одиночества и социальной изоляции (одиночество как субъективное состояние, изоляция как объективное). Исследование обсуждает связь изоляции с повышенным риском смертности, сердечно-сосудистыми заболеваниями, деменцией и депрессией. Также отмечаются пробелы в изучении изоляции среди маргинализированных групп3.

В систематическом обзоре Sherman и коллег «A Systematic Review of the Relationship between Social Isolation and Physical Health in Adults» 2024 года был проведен анализ 24 исследований, который проходили с 2017 по 2023 год. Результаты свидетельствуют о связи социальной изоляции с повышением воспалительных биомаркеров, снижением когнитивных функций, нарушением сна и снижением физической активности. Особенно сильно эффекты выражены у пожилых4.

Обратимые изменения головного мозга

Однако более всего изоляция влияет на психическое здоровье человека.

Так, обзор 2025 года «The impact of self-isolation on psychological wellbeing in adults and how to reduce it: A systematic review», включивший 36 исследований, проведенных во время пандемии COVID-19, доказывает негативное воздействие изоляции у людей с уже существующими психическими и физическими проблемами и акцентирует на необходимости разработки мер, направленных на преодоление одиночества, беспокойства и дезинформации, с одновременным выявлением и последующим лиц, нуждающихся в дополнительной поддержке5.

В исследовании, результаты которого были опубликованы в статье «Transient gray matter decline during antarctic isolation: Roles of sleep, exercise, and cognition» профессора Basner и Roalf из Медицинской школы Перельмана, США, продемонстрировали возможность структурных изменений мозга под влиянием изоляции. Так, они описали негативное, хотя и обратимое, влияние пребывания в изолированных, замкнутых и экстремальных условиях на примере зимовки на антарктической станции Concordia на головной мозг. Было обнаружено уменьшение объема клеток в определенных областях мозга после изоляции, с частичным восстановлением через шесть месяцев. Хороший сон оказался защитным фактором6.

Но не все исследования закончились так благополучно.

Изоляция и мозг – структурные изменения

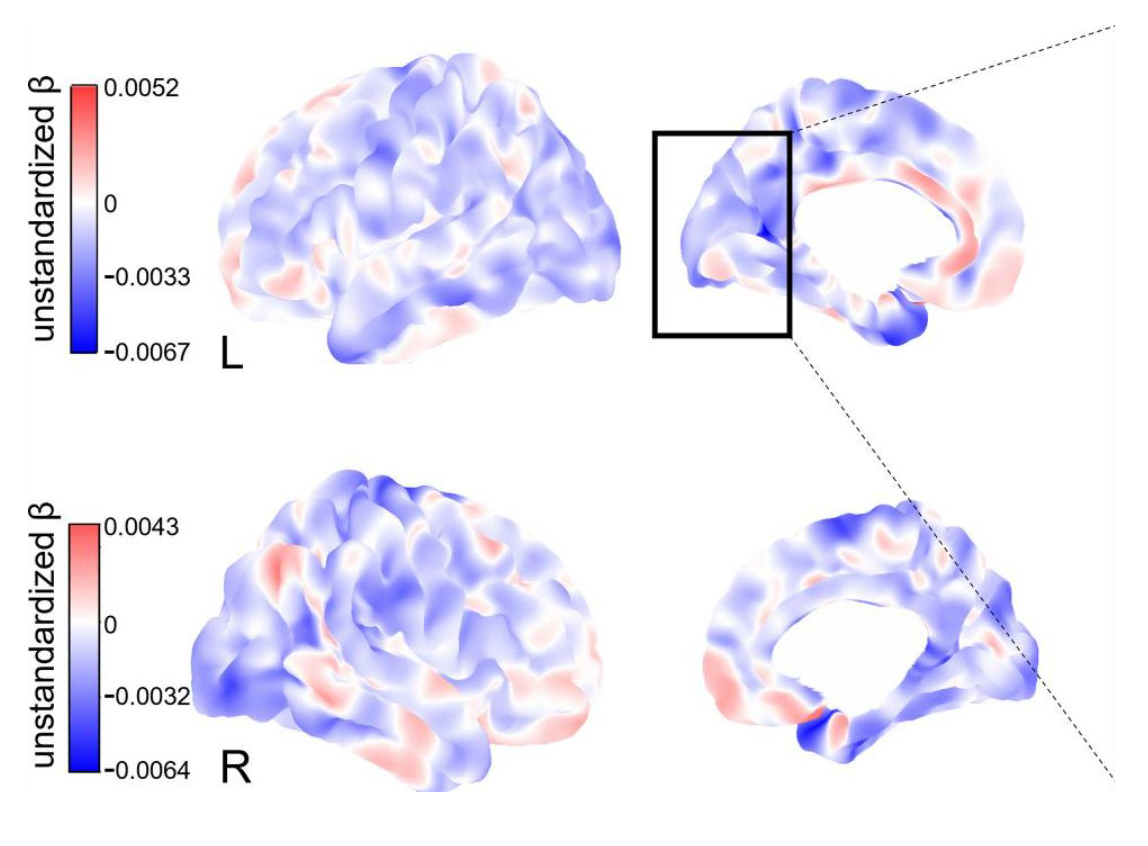

Так, например, у участников Антарктической экспедиции Neumayer III после 14 месяцев изоляции головной мозг атрофировался на 7% в области зубчатой извилины гиппокампа (dentate gyrus, часть гиппокампа, ответственная за обучение и память). Визуализация всего мозга у участников экспедиции показала среднее уменьшение объема серого вещества в левой парагиппокампальной извилине, правой дорсолатеральной префронтальной коре и левой орбитофронтальной коре.

При этом уменьшение объема dentate gyrus было связано с более низкими когнитивными показателями в тестах пространственной обработки и в когнитивном тесте Струпа – тест, где испытуемому нужно назвать цвет букв, которыми написано слово, когда слово при этом противоречит цвету – например, слово «красный» написано синими чернилами. Этот тест выявляет эффект Струпа: задержку реакции из-за когнитивного конфликта, возникающего между автоматическим чтением слова и необходимостью назвать цвет, что измеряет когнитивную гибкость и торможение7.

Авторы напоминают, что воздействие монотонной среды и социальной изоляции оказывает пагубное воздействие на мозг, в частности, снижая образование новых нейронов в зубчатой извилине гиппокампа, и у животных, что было подтверждено в предыдущих исследованиях. Вероятно, такая уязвимость этой зоны объясняется связью между нейрогенезом гиппокампа, стресс-индуцированными изменениями поведения и экологической депривацией.

На рисунке синим отмечены зоны с уменьшением толщины коры головного мозга.

Но больше всего структурных измений было обнаружено при изучении последствий карантинов во время пандемии COVID-19.

Мы рассмотрим эту группу исследований в следующей части нашей статьи, а также приведем рекомендации, как защититься от подобного негативного воздействия.

Примечания

- 1. Social networks, host resistance, and mortality: a nine-year follow-up study of Alameda County residents

- 2. Social isolation and health, with an emphasis on underlying mechanisms

- 3. The state of loneliness and social isolation research: current knowledge and future directions

- 4. A Systematic Review of the Relationship between Social Isolation and Physical Health in Adults

- 5. The impact of self-isolation on psychological wellbeing in adults and how to reduce it: A systematic review

- 6. Transient gray matter decline during antarctic isolation: Roles of sleep, exercise, and cognition

- 7. Brain Changes in Response to Long Antarctic Expeditions